アトリエ1(版画)

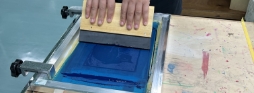

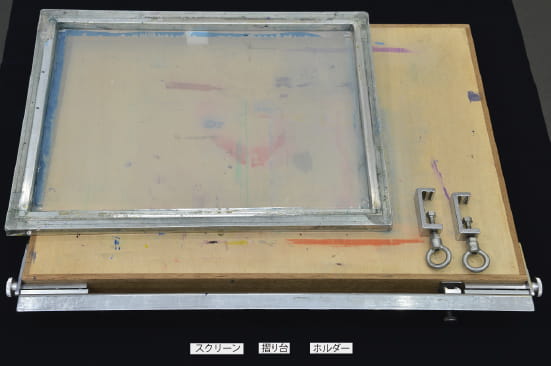

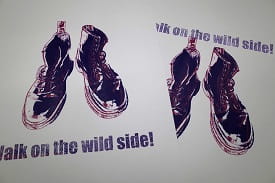

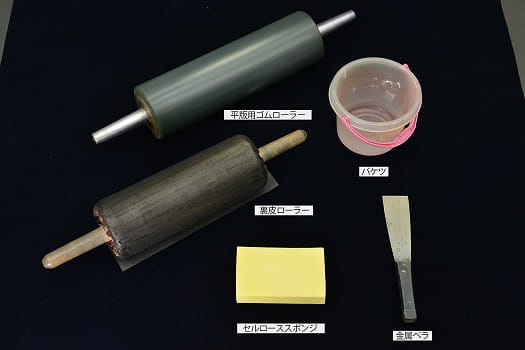

孔版

版の孔(上から下へつき抜けた穴)を通して、インクを 版の下に押し出して刷る方法です。

大きく分けて、ステンシル(合羽版)のように型紙を使うもの、謄写版のように蝋をひいた紙を使うもの、シルクスクリーンのように目の細かい布を使うものなどがあります。

平版

版に凹凸をつけるのではなく、版の表面に化学的な処理を施し、油と水の反発する性質を利用し、インクののる部分と、のらない部分を作って、転写して刷りとります。平版とは石版画のことで、リトグラフとも呼ばれます。

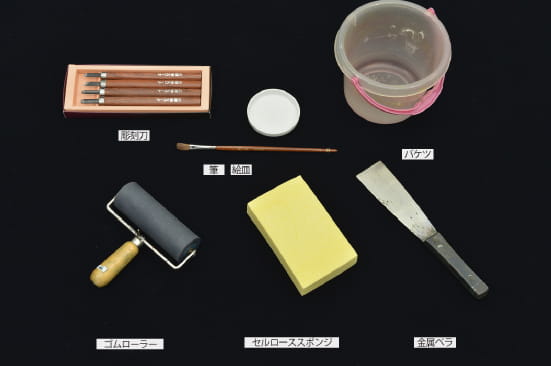

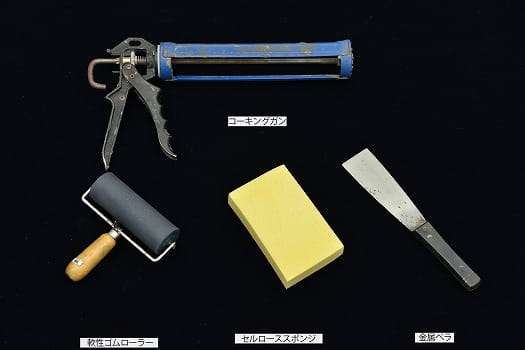

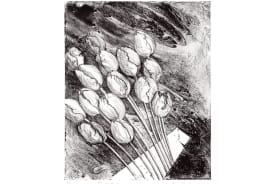

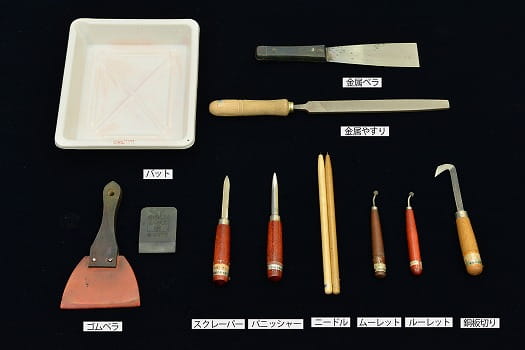

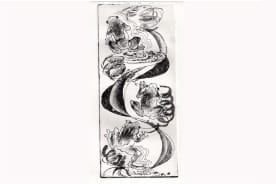

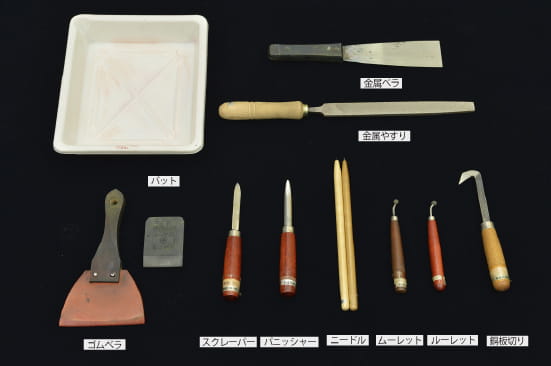

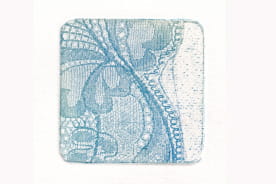

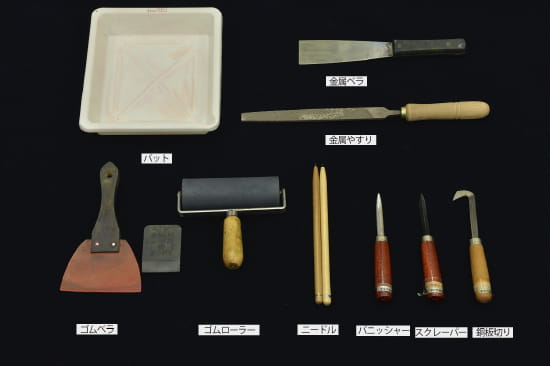

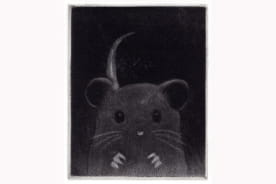

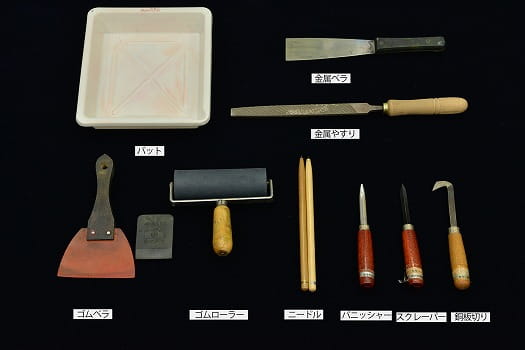

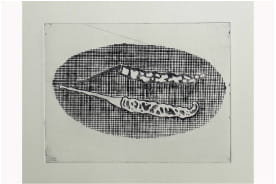

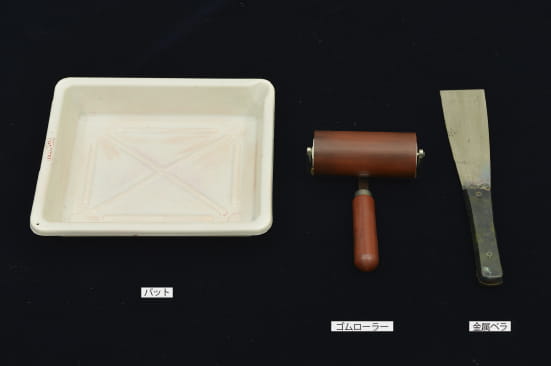

凹版

絵柄や文字としてあらわしたい部分を、彫ったり腐蝕させたりして、溝やくぼみを作ります。

そこに、インクをつめて表面の余分なインクを拭きとってから、プレス機で圧力をかけて紙にインクを刷りとります。

版材は金属版(銅版、亜鉛版など)が多くあります。

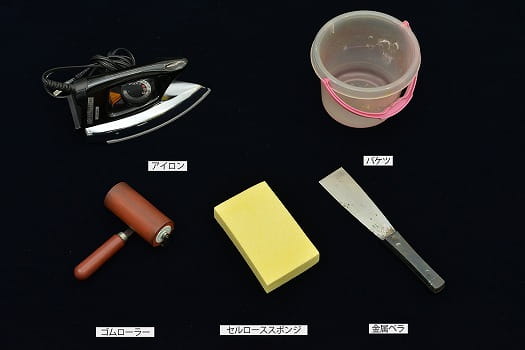

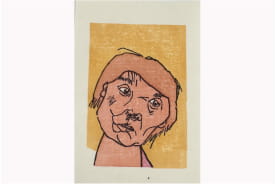

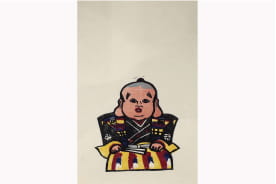

凸版

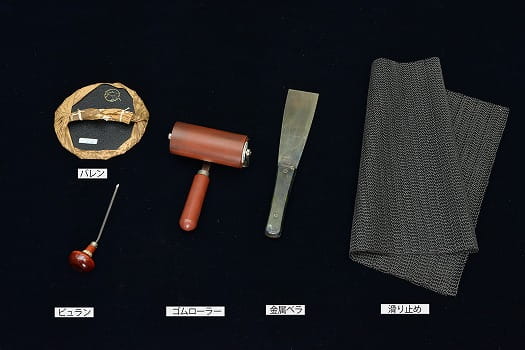

絵柄や文字として表したい部分は彫らずに残し、その残した凸部に絵具やインクを塗って、紙をのせ、バレンやプレスで写しとります。

アトリエ2(染織・写真・木工等)

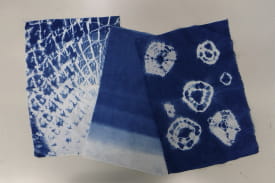

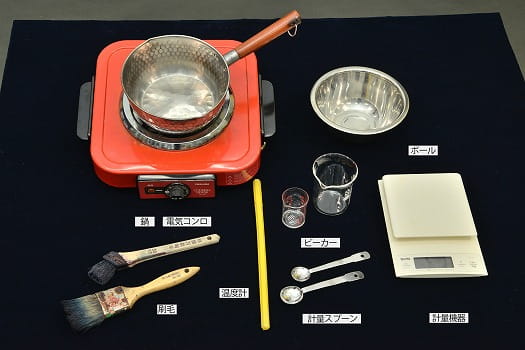

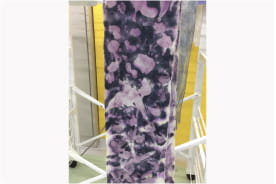

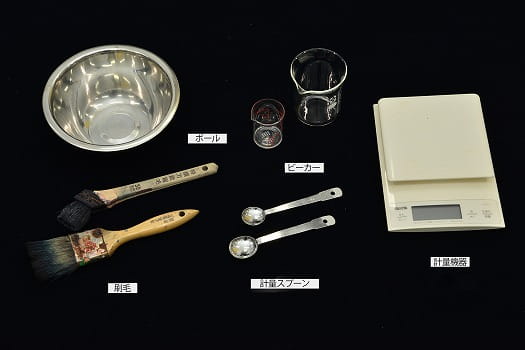

染め

流しやコンロを活用して、藍染め(インド藍)をはじめ、様々な染め体験ができます。

草木染めは、動物性(シルク・ウール)には良く染まりますが、植物性(木綿・麻など)に染める際には助剤(豆汁・濃染剤など)処理をしないと濃く染めることができません。その反面、藍や柿渋、弁柄などは、木綿に適しています。目的にあった染めをご体験ください。

書籍や見本もアトリエに用意していますので、ご確認ください。

織り

織りとは、布を作ることで、経糸を張ったところに、緯糸を経糸が交互になるように通します。次の段では、先の段と経糸が逆になるように緯糸を交互に通すことで、布を織ることができます。

アトリエでは、簡易卓上機の貸出をおこなっており、平織りの体験ができます。糸色を変化させたり、素材を変えたりすることで様々な風合いのものを作ることができます。また、木工道具等を使い原始機やカード織機を自作して織ることもできます。

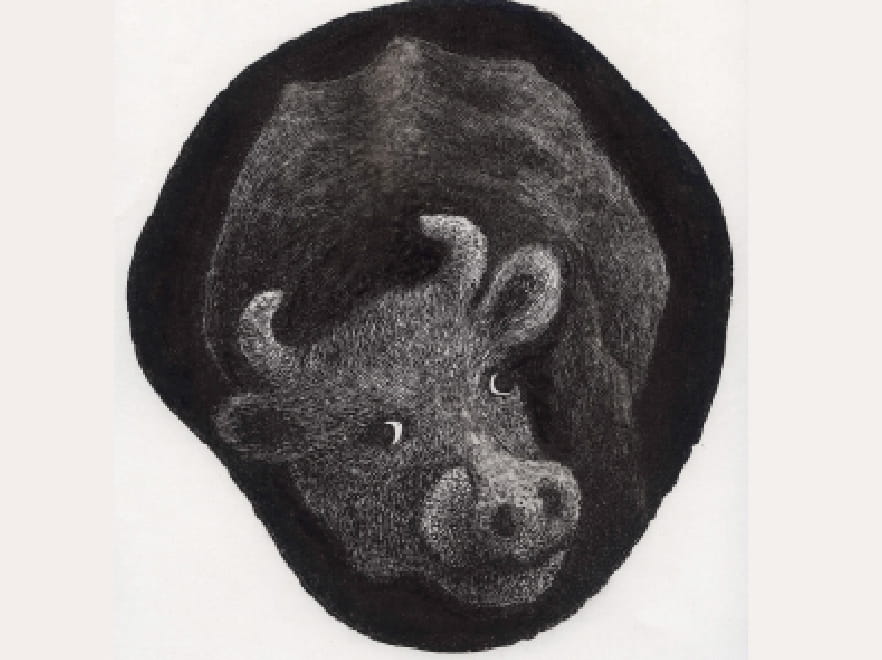

フェルト

ふわふわの羊毛に、フェルトの3大要因となる(アルカリ、温度差・摩擦)を駆使することで、フェルト化を促し、平面から立体まで様々な形に姿を変化させることができます。

また、触感の変化も楽しむことができます。

紡ぎ

繊維を捻じることで撚りがかかり、糸になります。

棉や羊毛、シルクなどいろいろな素材を捻じることで糸を創ることができます。

足踏みの紡ぎ車と、手作りスピンドルで紡ぐことができます。

繊維を混色したり、繊維を整えるための道具もハンドカードから、電動カードまで多種揃えています。

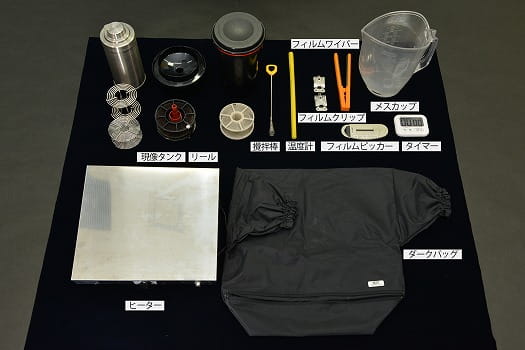

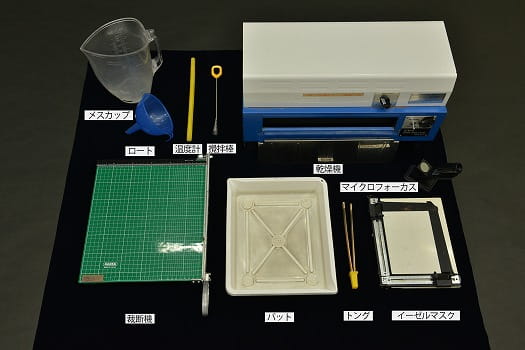

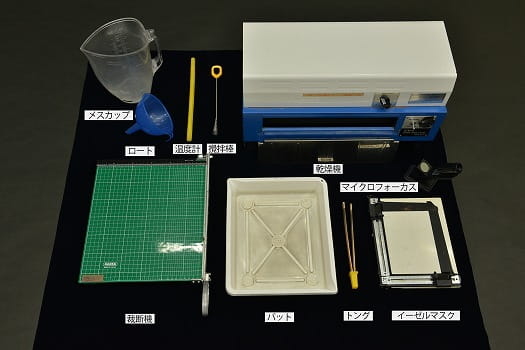

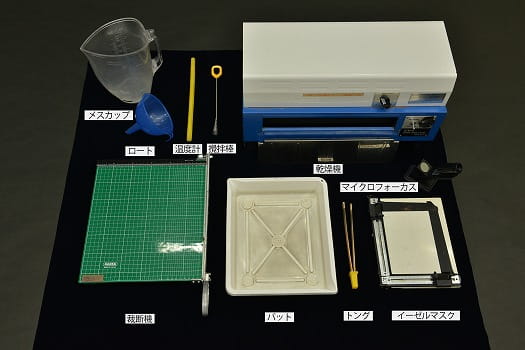

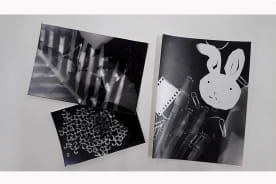

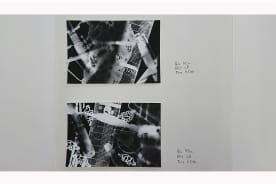

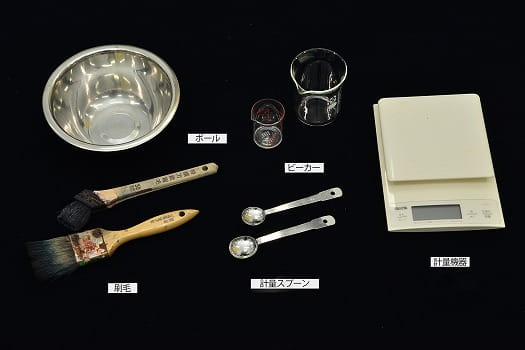

写真

暗室を活用して、モノクロフィルムの現像・紙焼き、空き箱を活用したピンホール・カメラの作成及び撮影・現像、フォトグラムなどの活動ができます。

また、学校団体や、館外ワークショップでは、暗室を活用せずに写真を楽しめるおひさま写真(サイアノタイプ)もサポートします。

※ピンホール・カメラやおひさま写真は、お日様による露光となるため、天候により対応できないことがあります。

絵画

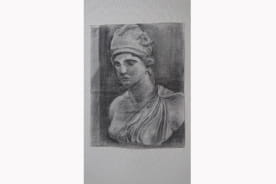

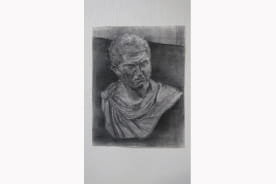

石膏像、イーゼルを活用して、デッサンの勉強ができます。

ただし、同じ場所にイーゼルやモチーフを置き続けることはできません。

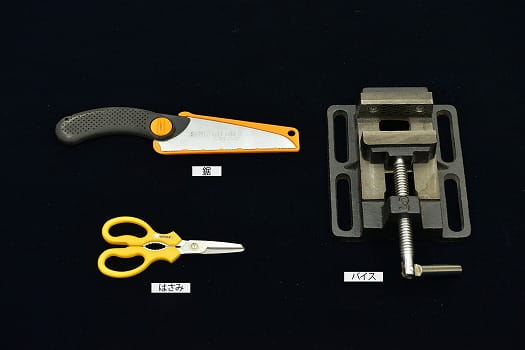

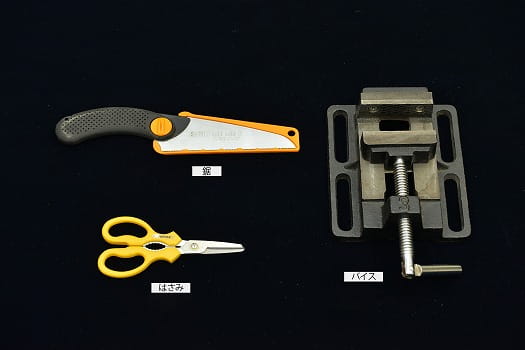

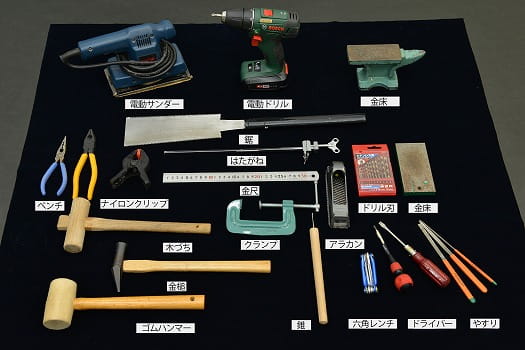

木工

木材を使って、パズルや飾りなどの作品をつくることができます。

糸鋸やボール盤、その他の工具を使って木材を加工することができます。

材料は各自の制作内容に合わせてご用意ください

バリアフリー

バリアフリー